|

���@2011�N�@��

�@

�@������������������������������������������

�@�u�j���[�W�[�����h���王�@�v

������������������������������������������

���{�l���� ���Ȍ[�����C

�@�@�@������������������������������������������������

���{�j���[�W�[�����h�Z���^�[�����u�j���[�W�[�����h���王�@�v��2011�N�� 6�N�߂̎��{�ƂȂ�܂����B

���{�l�����̕��Ƀj���[�W�[�����h�̊w�Z��A�ۈ�{�݁A�j���[�W�[�����h����ȓ������@�����A���{�ƈႤ�j���[�W�[�����h�̋���̌�������Ă��������Ȃ���A�j���[�W�[�����h�����B�ƈӌ������A�𗬂����Ȍ[�����C���Ē������Ƃł��B

���̃v���O�����́A�j���[�W�[�����h���I�@�ւ��x�����Ă��邱�Ƃ��傫�ȓ����ł��B

�j���[�W�[�����h���I�@�ւ��ϋɓI�ɋ��́E�x�����Ă��鋳��֘A�v���O�����͑��ɗނ����Ȃ��Ǝv���܂��B |

��������������������������������������������������

�j�� �[�W�[�����h���̌𗬋@�ւł���A�W�A�j���[�W�[�����h����A����̒n�������́E�n�b�g�s�����Ƃ�����̃j���[�W�[�����h�̌��I�@�ւ̎x�����͂��Ă��܂��G

|

| �����̌𗬋@�ւ��K��c�����}�A�Q���҂ɂ��̃v���O�����̏d�v����������܂��B |

���s�������K���̊e���z�ƂƂ��Ɏ��@�S�s���ɂ͎s�����E�����������S�̋��͑̐������܂��B

|

������́A���王�@�Q���҂��j���[�W�[�����h�̍�������̌�������@�����Ȍ[���ɖ𗧂ĂĂ���������ƂƂ��ɁA�Q���ґS������u�s����X�ʼn����������������ꂽ�B�v�Ɠ��v���O�����ɍ����]���Ă���傫�ȗv���ł��B�@

|

�����{�j���[�W�[�����h�Z���^�[�Ƃ��āA 1 �l�ł������̓��{�̋����̕��ɂ��́u�j���[�W�[�����h���王�@�v�v���O�����ɎQ�������A�j���[�W�[�����h�̋���̌�������A�j���[�W�[�����h�����Ƃ̈ӌ�������ʂ��ĕv�X�̎��Ȍ[����A����̎��Ƃɂ��̑̌���𗧂ĂĂ�����������Ɗ���Ă��܂��B

|

������������������������������������������������

�@

��2011�N�@���@�e�[�}�F

|

| |

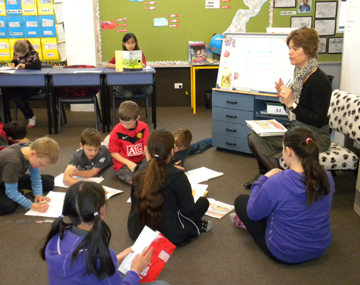

�� �w�Z�K��A�m�y����ȖK�⎞�͉��L�e�[�}�ɂ��Ăm�y�̊e�w�Z�Ɏ��@��������肢���A���{�̐搶���ƃj���[�W�[�����h�����̕��X�Ƃ̈ӌ������̋@��ݒ���˗����܂����B

|

�@�@���w�Z�F �����ߑ�ɂ���

�A�@�������w�Z�F�w�͌���

|

|

����������������������������������������������������������

���������w�Z

����������������������������������������������������������

2011�N�x�́A�ߗׂ̏��w�Z�̒��ł����ɒn��o�ώw�W�l���ǂ������̏��w�Z��K�₵�܂����B

�w���̏����ɂ�������炸�Z���搶���͂��� NZ �̊e�搶�������{�l�����O���[�v���@����Ɋւ��ĐϋɓI�ɋ��͂��������܂����B

���{�l�����̕��X�́A���l���ɕ�����A���k���[�_�[�̈ē��ōZ���̊e���������A�����̒��ɓ����Ď��Ƃ̗l�q�����邱�Ƃ��o�����B

|

������������������������������������������������������

���������ʎx���w�Z

������������������������������������������������������

1951 �ɃE�G�����g���s���� �n��̐g�̓I�x���̕K�v�Ȑ��k���x������w�Z�Ƃ� �ݗ�����Ă����� �A 2011�N�Ɍ��݂̂Ƃ���֊g�[���V�z���ꂽ�B

�V�����w�Z�̐ݔ��́A�l�X�Ȑݔ��̍H�v���Â炳��Ă���J���L�������̓��e�������[�����̂������������B

���{�l�����͏��l���̃O���[�v�ɕ�����A ���y�Ö@�̎��ƂɎQ��������A�g�̓I�x��������l�X�ȍH�v���ꂽ���Ȃǂ̌��w���o�����B�@

�Z���搶����x�����K�v�Ȏ����̋���ւ̔M�ӂ����g�݂Ȃǒ��J�Ȑ��������B

|

���y�Ö@�̎��Ƃ̗l�q

����������������������������������������������������������

���v���C�Z���^�[�i�ۈ�{�݁j�F

����������������������������������������������������������

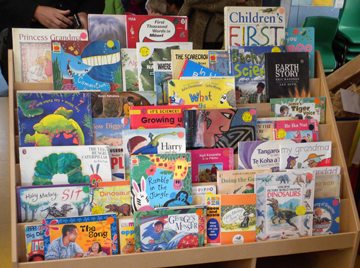

�e�������ł��݂��̎q���B��ۈ炷�鐢�E�ł����ڂ��W�߂�j���[�W�[�����h�Ǝ��̕ۈ�V�X�e���B

���w�Z�A�w�O�܂ł̎q����ΏۂƂ��A�e���v���C�Z���^�[�A���̕ۈ�g���[�j���O����B

�q���B�̍s���L�^���c����A�v���C�Z���^�[�A���̌n���I�ȕۈ�v���O�����ɉ����Ď��{����Ă���B

�傫�ȓ����́A���e���ЂƂ�ň玙�ɔY�܂Ȃ���H�v��

�����ɂ���A���̕ۈ�V�X�e���͓��{�ł��Q�l�ɂȂ���̂Ǝv����B

|

����������������������������������������������������������

�� �������q�������w�Z�F

����������������������������������������������������������

�O�g�͎����̃L���X�g���n�������w�Z���������A���{�̗\�Z���������ꌻ�݂ł͓����Z�Ƃ��Čo�c����Ă��鍑���L���̏��q�������D�ǍZ�B

�Z���搶�ɂ��w�Z�̐����Ǝ��^�����Ɏ��Ԃ������Ē��J�ɑΉ������������B

�K��c�͏��l���ɕ�����Ċ�]�̃N���X�Ɏ��ƎQ�ς��A���Ƃ̗l�q�����@�����B

|

��������������������������������������������������������

���������w�������w�Z�F

��������������������������������������������������������

�Z���搶���璚�J�Ȋw�Z�̐����ƁA�Z������Z���e�{�݂̈ē������B

�܂�2�l�̐��k���[�_�[�̏Љ���A���{�l�����̕��X����Z���A���k���[�_�[���ɐ���Ȏ��^�������������B

�܂��A�V�F�t�R�[�X�̐��k�B�����{�l�����O���[�v�̂��߂�

�v�����݂̂��炵�����H��p�ӂ��Ă���A���̊w�Z�̌v�炢�ɓ��{�l�����̐搶������ϊ������Ă���ꂽ�B |

������������������������������������������������������

���u�j���[�W�[�����h���王�@�v���O�����v�̐���

������������������������������������������������������

���y �m�y���I�@�ւ̋��̓v���O�����z

�A�W�j���[�W�[�����h����A�n�b�g�s�����Ƃ����j���[�W�[�����h�̍��̌𗬋@�ցA�����̒n�������̂��S�ʓI�ɋ��́E�x���̃v���O�����ł��B

�����̃n�b�g�s�����́A���̃v���O�����ɕK�v�ȃA�|�̐ݒ�A�ʖ�A�o�X�A�H���A�z�e���ȂǑS�Ă̎�z���s���܂��B�e�K���͂��ׂČ����K��̎����œ��{�l�����O���[�v�͎�������}����܂����B |

|

���y ���{�E NZ �����̈ӌ������̋M�d�ȋ@�� �z

�K�₷��e�w�Z�ł́A���Ƃ̎Q�ςƋ��Ƀj���[�W�[�����h�����Ƃ̈ӌ������̏��ݒ肵�A�������m�Ȃ�ł͂̋M�d�Ȉӌ��������o����@���݂��Ă��܂��B

���̃v���O�����͒P�Ȃ���ƎQ�ςł͂Ȃ��A�e�w�Z�Ō��n�̃j���[�W�[�����h�����B�Ƃ̋M�d�Ȉӌ������̏ꂪ�ݒ肳��Ă��܂��B���N���K�₵���S�Ă̊w�Z�ŁA�Z���ɂ������̌�A����̎��Ԃ�������{�l�������璼�ڌ���Ŋw�Z���Ɏ���ł���@�����܂����B

|

�� �y���ۗ����F�j���[�W�[�����h�̗��j�E�����E���R�ی�

�ӎ��z

�j���[�W�[�����h���������فA�}�I���̓`���Ɨ��j���Љ��W��A�j���[�W�[�����h�̐�Ŋ뜜�����̕ی�i�T���N�`���A���[�j��K�₷�邱�Ƃ� �j���[�W�[�����h�̍��̗��j�E�`���E���R�ی�̃j���[�W�[�����h�ւ̍��ۗ�����[�߂Ă��������v���O�����ݒ�����B

�ȏ�̓_����A��l�ł������̓��{�l�����̕��ɂ��̃v���O�����ւ̎Q�����Ăт����A����Ƃ����{�E�j���[�W�[�����h�Ԃ̋����𗬎��ƂƂ��Čp�����{�����W�����Ă��������Ɗ���Ă��܂��B

|

����������������������������������

|

���ߋ��́uNZ���王�@�v�̖͗l

���@2007�N�x�u�j���[�W�[�����h���王�@�v

���@2008�N�x�u�j���[�W�[�����h���王�@�v

���@2009�N�x�u�j���[�W�[�����h���王�@�v

���@2010�N�x�u�j���[�W�[�����h���王�@�v |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

������������������������������������������������

�j���[�W�[�����h����Ȃł̐���

������������������������������������������������

�j���[�W�[�����h����ȁ@���ە��v���W�F�N�g�}�l�W���[�A

Mr Steve Benson

�X�e�B�[�u�E�x���\�����ە��������牺�L�ɂ��Ē��J�Ȑ��������B

�Q�������̕��X�͔M�S�Ɏ��₳��A�m�y����Ȃ̂��̋��王�@�O���[�v

�ւ̎��������������]�����Ă���ꂽ�B

• *�j���[�W�[�����h�̋���V�X�e���̊T�v�A

• *�j���[�W�[�����h����̓����A

• *����Ȃ̖����A�w�Z�̖����A |

��������������������������������������������

�n�b�g�s����

��������������������������������������������

���u�j���[�W�[�����h���王�@�v�v���O�����̑S�Ă̌��n��z�A�S�ʓI���͎x���̃n�b�g�s�����ɕ\�h�K��B�@

�����X�s�����O���[�v�̊��}�ɗ�Ȃ���܂����B�Q���҂ɋL�O�i����ƂƂ��Ɋ��}�̈��A������܂����B

�n�b�g�s�����̕��X�̉��������}���A���{�l�����̕��X�͂��̃v���O�����ɎQ�����j���[�W�[�����h�̎s�����������ɂ��̃v���O������ϋɓI�Ɏx�����Ă��邩�𗝉����Ă����������Ǝv���܂��B

|

��������������������������������������������

�A�W�A�j���[�W�[�����h���

��������������������������������������������

���{�j���[�W�[�����h�Z���^�[�̘A�g��ł���A�W�A�j���[�W�[�����h����́A�j���[�W�[�����h�̍��̌𗬋@�ւł��B

�����m�����̈���ł���j���[�W�[�����h�ɂƂ��ē��{�͏d�v�Ȗf�Ց��荑�Œ������w�Z�ł͓��{����O����Ƃ��đI������w�Z���V�O���ȏ�ɂȂ��Ă��܂��B

���{�̋����̕��Ƀj���[�W�[�����h�̊w�Z�����@�����������̃v���O�����̓A�W�A�j���[�W�[�����h����ɂƂ��Ă��d�v�Ȍ𗬎��Ƃƈʒu�t���A�������ȉ��W�҂����@�c�̊��}�����Ă��܂��B

�K�₵�������ꓯ�Ƀp���[�|�C���g���g�p���ăA�W�A�j���[�W�[�����h����̊����̓��e�������܂����B

|

������������������������������������������������

��������������������������������������������

���Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������������

| ���i�������w�Z�j |

|

���@����̎��@�ň�Ԉ�ۓI�ł����ɂȂ����B���̂悤�Ȍ��C�łȂ��Ɛ�ɓ���Ȃ��悤�ȋ�����E�����܂œ����Ďʐ^���B�邱�Ƃ��ł����{�ɋA���ĎQ�l�ɂ��悤�Ǝv�����B���Ɋ��������Ƃ͎q�ǂ��B�̊w�ѕ��̈Ⴂ�ł���B

�݂�ȂŐ搶�̘b��Â��ɕ����Ƃ������͂��ꂼ�ꂪ�����̍l�������@�Ŋw��ł���悤�������B�ē������Ă��ꂽ���k���m��Ȃ���l�ɑ��Ēp���������炸�ɓ��X�Ɛ������Ă���p�����ē��X�̐ςݏd�˂����邾�낤�Ǝv�����B

���������̈ӌ��E�ӎv�������Ă���悤�������B�N���X�Ґ��� year3,4 ���ꏏ�ɂ���N���X������ȂǏ_��Ȋ����������B

|

�� ���ꂼ��̋��t�ɂ�鋳����� ( �f���Ȃ� ) �����l�ŋ����[�������B�����̊w���o�c�ɂ������������Ǝv�����B

���{�ł͊��ɂ�����Ƃ��O�̍��Ŏ��Ƃ��邱�Ƃ���ʓI�����A�����ł͋��t�̎���ɏW�܂��Ęb��Â��ɕ����l�q��������ۓI�������B�������Ȃ���܂���Ă��ꂽ�q�ǂ��B���ƂĂ��ꐶ�����ŗL������B

|

��

�������������͋C�̒��A�q�ǂ��B�̔\�͂ɉ����ăN���X�̂Ȃ��ł���Փx�̈قȂ鋳�ȏ����g���Ďw�����Ă��邱�Ƃɋ������B

�Ǐ��ɗ͂����ꓯ���ǂݕ���ǂގ��ԂƈقȂ�ǂݕ���ǂގ��Ԃ��킯�Ă������苳���̃��C�A�E�g�����t���A���[���h�J�b�v��O�ɍ����N���X���Ƃɕ����Ē��ׂ�w�K��������A�l�X�ȍH�v���݂�ꂽ�B

|

��������������������������������������������

���Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������������

| |

| ���i�������ʎx���w�Z�j |

���@�������r�[�ƂĂ����ꂢ�Ȏ{�݂ɋ������B��������Ö@���ƗÖ@�A���w�Ö@�ȂǗl�X�Ȑ��Ƃ��펞�؍݂��Ă���Ƃ����ǂ����������B���k��l��l�ɂ������ڕW�����m�Ɏ�����A�����搶�S���ŋ��L�ł���悤�Ɋe�����Ɍf������Ă��邱�Ƃ����{�ł͂��܂茩���Ȃ����Ƃ������̂œ��{�ł�������Ă�����悢�Ǝv�����B

|

���@

���{�ƈႢ���l���ł������搶���q�ǂ���l�ɂ����炢��R���ĂƂĂ����������Ă���Ǝv�����B���̎q�ɉ������T�|�[�g��搶�����Ďq�ǂ��̏ڍׂ��L����������N�ɂł�������Ƃ���ɒ���A�N�ł��q�ǂ��̗l�q��c���ł���悤�ɂ��ď������L���悤�Ƃ��Ă���Ƃ��낪�f���炵���Ǝv�����B

�l�X�ȋ@�\�x������w�K�ɉ����������̑����ɂ��������B

|

���@����ȂƊ|�������Ď{�ݍ��̓��e�E�[���ɗ͂���ꂽ�Ƃ������������Ă悭�l�����{�݂̂���ł������B�Ⴆ�ΐ搶���̍��ɗ\�h�ƂȂ�悤�V��ɏc���Ɏq�ǂ����ړ�������⏕��߂��炳��Ă����B

�܂��q�ǂ����Љ�ɏo���Ƃ��ׂ̈ɂ����č�����K�i��X���[�v�A�ؗ̓A�b�v�̂��߂̐����Ö@�Ȃǂ��������B�܂������̏��ł��F������������A���ނƉ������鏰���������B�����ł͎q�ǂ������ƈꏏ�ɉ��y�Ö@�����B

����ȂƊ|�������Ă̎{�ݍ�肪����Ȃɏo����̂��Ƃm�y�̑f���炵����m�����B |

|

��������������������������������������������

���Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������������

| |

���i�������q�������w�Z�j |

���@���{����̗��w������{�ɗ��w�����o���̂���w���̘b�����Ƃ��ł��A���{�Ƃm�y�̊w�Z�̗l�q�̈Ⴂ�⋳��̈Ⴂ�Ȃǂ��w�Ԃ��Ƃ��ł����B�܂����k�̎��含���̐����d�鋳�痝�O�ɂƂĂ��������A���ۂɎ��Ƃ̋����ɓ�����ƕ��i�����邱�Ƃ��ł������Ƃ��ǂ������B

|

���@�ƂĂ����J�Ȏ��^�������ł��ǂ������B���{����̗��w�����K�C�h�����ĐF�X�C�y�Ɏ���ł����B�w�Z�̕��j�A���k�B�̂���̂܂܂̎p�����ē��{�Ɠ����Ɗ����镔�����������B

���k�������E�S�������Ď��ƂɎ��g�߂�悤�Ɏ��Ƃ̒��ɂQ�`�R�̊�������ꂽ��A�f�C�X�J�b�V�����𑽂��s�����Ƃ͓��{�ł���������Ǝv�����B

�܂������̐l���v�ɂ��킹�ĉȖڂ�I���ł���͓̂I�m�ɏ����̖��������Ă��鐶�k�ɂ͗L�Ӌ`�Ȏ��ԂɂȂ�Ǝv�����B

|

|

���@���k���g�ǂꂾ���������������厖�ŁA�w�ѕ����w����Ƃ̓C�R�[���ӗ~�̂��鐶�k�͂ǂ�ǂ�L�т�悤�Ɏ��̍������Ƃ���Ă��邱�Ƃ������ł����B

���{�̋���̋@��ϓ��E��������ň�������ɂ͌���L�����R��������m�y�̋���ɑA�܂���������A����҂Ƃ��Č���ʼn��p�ł���Ƃ���͂m�y���C���[�W���Ȃ��牞�p���悤�Ǝv���B

|

|

|

��������������������������������������������

���Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������������

| �� �������w�������w�Z�i�����j |

| |

��

�@�������̂Ƃ�������������V�����{�݂������A�ƂĂ��b�܂ꂽ���Ŏq�ǂ��B�͕����Ă���Ǝv�����B

�K���X����̋����A���[�`���[�u���g�������ƁA���{�������Ă���N���X�������ĐV�N�������B���ɂo�b���g�������{��̎��Ƃ͋����[�����邱�Ƃ��o�����B

|

���@���{�̒��w�Z�A�����w�Z�Ƃ͑S����������Ƃ̗��C���@�ɋ������B���k�̋����S�̂���Ȗڂ𒆐S�ɗ��C���邱�Ƃ��ł���̂ŏA�E����Ƃ��ɂ��w�Z�Ŋw���Ƃ��傢�ɖ��ɗ��Ǝv�����B

�܂��A���k����̂ƂȂ��čs�������������A���k�̎��含����Ă�f���炵�����������Ă���Ɗ������B

|

|

���@

�q�ǂ��B�Ɋw�͂�����l�X�ȍH�v������Ă���Ɗ������B���ɏo���邱�Ƃ�����ɐL�����Ƃ������j���S�Ɏc�����B

���{�ł́w������������x�Ƃ������Ƃɏd�_��u�������ł���̂ŋt�̔��z�H�Ǝv�����B���x��������o�b�`��^������A�q�ǂ��B�������̗͂Ɏ��M�����Ă�悤�ȃV�X�e�������̊w�Z�ɂ����Ă���Ɗ������B���{�ł͂Ȃ��Ȃ��o���Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���C�������B

|

|

��������������������������������������������

���Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������������

| ���i�j���[�W�[�����h����ȁj |

| |

�� ����ȂɔM�S�ɒ��J�ɂm�y�̋��玖���b�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�����̗p�V�X�e���̈Ⴂ��c������ɐL�ѐL�тƈ������邱�Ƃɗ͂����邱�Ƃ͓��{�ł�������Ă����Ɗ������B

���@�c�A���A���A���Ǝq�ǂ��̎�̐����ɂ�������͂m�y�̃J���L�������ɂ���Ɗ������B�����������̂т̂тƂ����邾���łȂ��A���t�̃��x���͊Ď�����Ȃǂ�������Ƃ���͂�������Ǝw�����Ă����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���@ �l�������Ȃ��̂ŋ���ȂƊw�Z���ꂪ��薧�ڂɘb���������ŋ���w�͌���Ɍ������Đi��ł���Ɗ������B���炪���܂������̂͐搶�������鎩�R�������Ă��邱�Ƃ��Ƃ������t�Ɋ��������B

|

|

|

����������������������������������

�Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������

�� �ۈ�{�݁F

|

���@�Ƃɂ����q�ǂ��B�̐��������Ƃ����\���ۓI�������B����͎q�ǂ��B�̂�肽�����Ƃ���Ƃ������l�Ȋ����ɂ����̂��Ǝv���B

���{�ł͂��܂�݂��Ȃ��w���G�x�𖡂�킹�邽�߂̔S�y���S�g���\���Ɏg���Ă���A���Ă��鎄���y�����Ȃ����B

�܂��A�ی�҂��ϋɓI�ɎQ�����Ă���A�Ⴊ�s���͂��Ă��邱�Ƃ����͓I�������B�u�݂�ȂŎq�ǂ�����Ă�v�Ƃ����v�������ʔF���Ƃ��Ă���̂��Ǝv�����B

|

���e���ۈ�ɎQ������Ƃ����m�y�Ǝ��̕ۈ�X�^�C���ڌ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��悩�����B

�w�V�т�ʂ��Ċw�ԁx�Ƃ���������j�ɂ������V�яꂪ�������ݒ肳��Ă���A�����Ŏq�ǂ��B�����������ƗV��ł���p�����ĕی�҂̋��͂������ɑ傫�Ȗ������͂����Ă��邩�Ƃ������Ƃ��������B

�܂��A�}�I���̉̂�x������鎞�Ԃ�����A�����̕�����������̎q�ǂ��B�Ɍp�����邱�Ƃ͓��{�����K��Ȃ���Ɗ������B

�S�y�ȂǏ��������g���Ď��肳�ꂽ���̂ň��S�Ŏq�ǂ��ɂ₳�������̂��g���Ă��邱�Ƃɋ������B

|

��

���{�ł͕ۈ牀�Ƃ����Ɠ����e���������܂Ŏq�ǂ���a����ꏊ������ǂm�y�̕ۈ�{�݂͕ۈ牀�Ƃ͈قȂ�A�c�t���ɋ߂����̂��Ɗ������B

�e���ꏏ�ɕۈ�Ɋւ�邱�ƂŗႦ�_���X���H�d���A�G�ȂǗl�X�ȑ̌����������邱�Ƃ����Đe���g���w�Ԃ��̂�����A���̑̐����Ӌ`�̂�����̂��Ɗ������B

|

����������������������������������

�Q�����ꂽ�����̕��X�̃R�����g�F

����������������������������������

���S�̓I�Ȋ��z�F

|

���@���̌��C�ɎQ�����Ė{���ɂ悩�����B

�����̊ό����s�ł͐�ɍs���Ȃ��w�Z�A�����A�s�����Ȃǂɍs���A���n�̐搶�ƈӌ��������ł��A�������ǂ��@��ł������B�ŏ��ْ͋����ĂȂ��Ȃ��b���o���Ȃ����������t�͒ʂ��Ȃ��Ă��W�F�X�`���[�������Ęb���Ɠ`������B

�R�~���j�P�[�V�����Ƃ͂����������Ƃ��Ǝ��������B�l�ƂȂ��肽���A�v����m�肽���A�Ƃ����C�����M������A�\������悤�ɂȂ�A���̂��߂ɂ͉p����w�т����ȂNj����̋Ђ��L���莩��w�Ԃ��ƂɂȂ���Ǝv�����B

|

���@����͂��߂ċ��王�@�ɎQ�����������ʂ̊C�O���s�ƈႢ�A�n��̗l�q���܂���������_�Ō��邱�Ƃ��ł��m�y�̋���Ɍg���l�X�̘b�������ĂƂĂ����ɂȂ����B

�m�y�̂悳�A���{�̂悳�A���ꂼ��ɋC�t�����������ƂȂ�A����̎����̋���Ɋ������Ă�������̂͂��Ў��g��ł��������Ǝv�����B

���@�n�b�g�s�����⋳��Ȃł̘b�����̃v���O�����łȂ���Ώo���Ȃ������Ǝv���B�v�������ĎQ�����Ė{���ɗǂ������B���\�n�[�h�ȃX�P�W���[���ŔZ���Ȏ��Ԃ��߂������Ƃ��ł����B

|

���@���Ԃ̂�Ƃ肪���B�Ƃ͑S���Ⴄ�Ƃ����̂���Ԃ̊��z�ł���B�ǂ������q�ǂ�����Ă����̂��A�����Ă���Ɍ����Ăǂ����g��ł���̂������т��Ă��ĂƂĂ�������₷�������B

���C�����I��������̎Ⴂ���{�l�̐搶�ƈꏏ�ɉ��A���̓��{�̌��ꂪ�ǂꂾ�������ŖZ�������邩���ǂ����������B

������ǂ����悤���ƍl���邱�ƂɌg����Ă�������ׂĂɈ�x�Q�����Ăق����v���O�������Ǝv�����B���{�̋���̂ǂ����ǂ����s�����Ă��镔���͉�������Âɂ킩��v���O�����ł���B

|

���@���ʂ̗��s�ł͐�ɖK��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�Ȋw�Z��s���A����ȂȂǂ�K�₷�邱�Ƃ��ł��A�ƂĂ�����̂��鎞�Ԃ��߂������B

���A���ۂ̋��猻������w���A���{�̋���ƈقȂ�_��V���������̘A���ł��ꂩ��̎����g�̋�����H�ɐ������Ă��������Ǝv���B

��ԐS�Ɏc���Ă��邱�Ƃ͏��w�Z�Ŏ������w�Z�ē������Ă��ꂽ���ƂŁA��������Ɗ���݂Đ���������A�]��p�ꂪ������Ȃ����ɂ����Ƃ����ē`���悤�Ƃ������b������A�`���Ȃ��Ă����x���������Ă��ꂽ��ƃR�~���j�P�[�V�����\�͂��ƂĂ��D��Ă���Ɗ������B

|

������������������������������������

|